Points essentiels

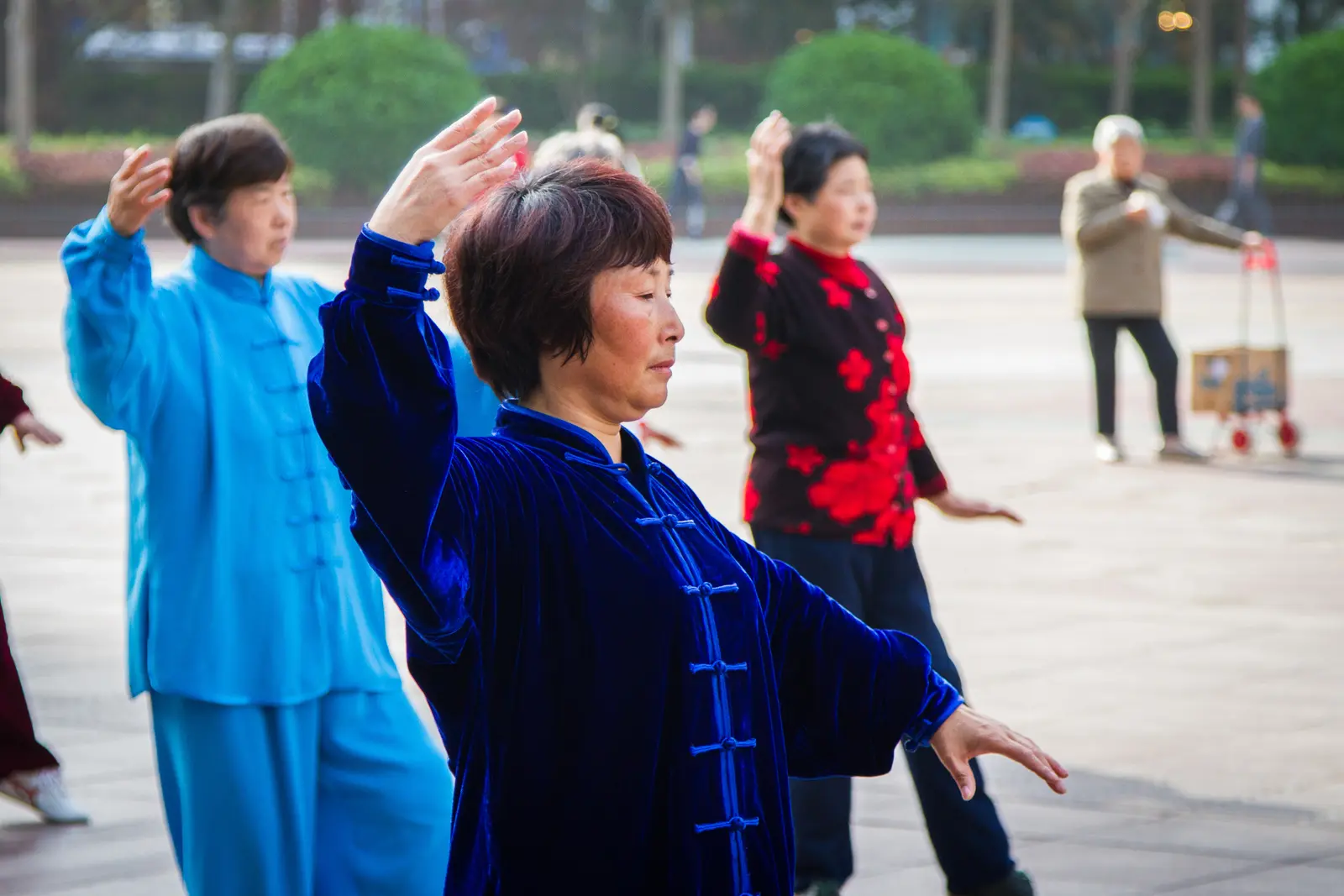

Les postures debout Zhan Zhuang Qi Gong sont au cœur de la tradition taoïste. Plus connues sous le nom de posture de l’arbre ou Zhan Zhuang qui signifie littéralement « se tenir debout comme un pieu », les postures du qi gong ont été jalousement gardées dans le plus grand des secrets jusqu’au début du 20ᵉ siècle. En effet, les écoles d’arts martiaux et les temples ont abrité ces méthodes pendant des millénaires avant que celles-ci ne soient divulguées auprès du grand public.

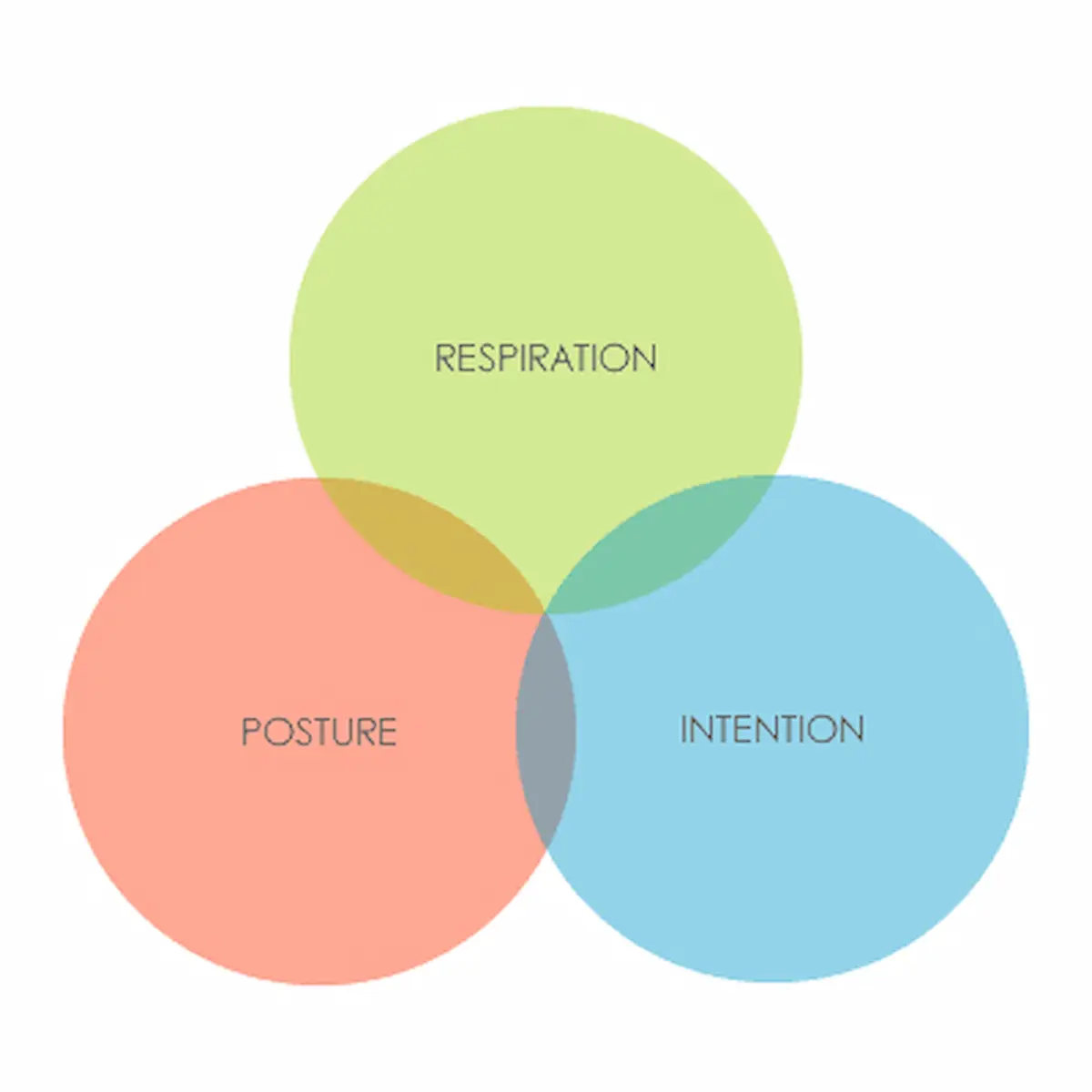

Zhan Zhuang est à la base de la pratique du Qi Gong taoïste et bouddhiste. Cet exercice de qi gong permet d’intégrer les 3 composants essentiels de la pratique au moyen de la formule suivante : posture + respiration + intention. Ce triptyque est un reflet des 3 trésors 三寶 San Bao.

La posture de l’arbre Zhan Zhuang Qi Gong permet de donner au corps une endurance et une vigueur exceptionnelles. Le système originel ne compte pas moins de 200 postures (Dao Yin) qui ont donné naissance à la plupart des systèmes plus contemporains comme le Tai Ji Quan, Yi Chuan, etc.

L'histoire de la posture de l'arbre

Zhan Zhuang est omniprésent dans les arts martiaux internes et dans les méthodes de préservation de la santé depuis l’aube des temps. On attribue cette pratique ancestrale aux premiers hommes qui, s'inspirant des animaux dans la nature, pouvaient rester de longues périodes sans bouger.

Le travail de la posture de l’arbre « Zhan Zhuang Qi Gong » trouve ses « racines » dans la tradition taoïste. On la nomme également Song Jing Zhan Li Shi (être debout relaxé et calme) ou Zhan Zhuang Gong.

Zhan Zhuang dans l’antiquité

Pour l'animal, c’était une question de survie : la possibilité de « disparaître » dans le décor est une nécessité vitale dans un milieu hostile. C'est ainsi que l'on peut retrouver aujourd'hui un bestiaire complet d'animaux associés aux postures : ours, grue, tortue…

Les chamanes ont également utilisé ces postures pour se connecter aux esprits des animaux totems. Par l’imitation de l’animal, on peut se connecter à l’essence de l’animal pour en emprunter les attributs (vision de l’aigle, force du tigre, souplesse du serpent, etc.).

En rentrant dans une transe (légère ou profonde), le chaman peut « voir » une autre réalité, puisant ainsi les forces nécessaires pour un travail de guérison ou martial.

Historiquement parlant, la référence la plus ancienne à Zhan Zhuang peut être trouvée dans le Huangdi Nei Jing (黄帝内经) ou Classique interne de l’empereur Jaune, 2690–2590 av. J.-C. Il est cité un passage qui met en lumière cette pratique ancestrale :

J’ai entendu dire que dans les temps anciens, il y avait des êtres possédant un grand esprit (des sages avec de larges connaissances et une compréhension très profonde). Ils se tenaient debout entre Ciel et Terre, reliant l’Univers. Ils avaient compris et étaient capables de contrôler le Yin et le Yang, les deux principes fondamentaux de la nature. Ils inspiraient l’essence vitale de la vie. Ils gardaient leurs esprits immobiles. Leurs muscles et leurs chairs étaient inséparables. C’est le Tao, la voie que vous cherchez.

Yu, Yong-Nian, Grandir comme les arbres, dans Arts Martiaux Traditionnels d’Asie, Paris, France, Août-Septembre 1997, p. 59.

Les principes de la posture de l’arbre Zhan Zhuang

Zhan Zhuang Gong s'appuie sur les 3 aspects fondamentaux (posture, respiration, intention) de la pratique du qi gong. Ces principes s’appliquent à tous les arts internes chinois en général (calligraphie, Feng Shui, Gong Fu Cha, médecine traditionnelle chinoise, etc). Sans une compréhension et une expérimentation directe des 3 principes, on pourra difficilement atteindre un bon niveau de réalisation dans la pratique du qi gong.

L’harmonisation des 3 plans de l’être

La posture debout permet d’intégrer les 3 régulations qui caractérisent le qi gong traditionnel :

- La régulation du corps

- La régulation de la respiration

- La régulation de l’esprit

Ces 3 composantes (les 3 trésors – San Bao) sont au cœur de l’alchimie subtile qui va permettre au corps de se relâcher en profondeur « Song ». On peut ainsi aisément « voyager » dans son corps pour libérer et dissoudre les blocages physiques et énergétiques. C’est une véritable méditation « debout » qui complète parfaitement le travail de la posture assise : Zuo Wang.

Nous abordons ici la première régulation, qui est essentiellement posturale.

La régulation du souffle et de l'intention sont abordées dans notre page sur les fondations du qi gong.

Réguler la posture – Tiao Shen 調身

Une posture juste est par définition une posture qui consomme très peu d’énergie tout en produisant une quantité supérieure à celle requise pour la produire (écologie corporelle). Il est donc primordial de comprendre comment engager votre corps physique dans la posture la plus optimale possible.

Si une posture produit une douleur, elle doit être évitée ou corrigée. En effet, une posture en qi gong ne génère pas de douleur, signe de blocage de sang et/ou de Qi, bien au contraire. La circulation sanguine s’en trouve améliorée et l’énergie circule sans entrave à travers tout le corps. Il est recommandé d’utiliser la méthode de la dissolution externe qui permet de libérer les tensions vers le bas du corps durant le travail de la posture.

La posture statique : nourrir le Yang par le Yin

Nous faisons référence ici à la posture Wu Ji Zhan Zhuang (posture du vide originel). C’est la posture fondamentale du qi gong taoïste. Elle est la plus simple pour débuter la pratique de la posture. Durant la pratique :

- le poids du corps est également réparti sur les pieds,

- les bras sont alignés le long du corps,

- le regard est porté au loin devant soi ou, au contraire, regarde l’intérieur (Nei Guan), sauf si vous souffrez d’hypotension.

Le relâchement dans la posture est l’un des principes essentiels : "Song" en chinois traduit un état de transe légère. Un relâchement total, associé à un état de vigilance (Yi), à l’image du chat qui semble endormi mais bondit sur sa proie sans effort (« Wu Wei ») si l’occasion s’en présente.

Un paradoxe s’installe alors : quand le Yin atteint son apogée, c’est le Yang qui apparait de nouveau ! Signification exprimée dans le symbole du Taiji Tu, tout comme le solstice d’hiver est le symbole du retour du Yang dans la nature (le point blanc dans le symbole du Yin et du Yang).

Le nom masculin « solstice » est un emprunt au latin (de sol, « soleil », et statum issu de stare, « se tenir debout, demeurer immobile »), faisant référence aux deux époques de l’année où le Soleil atteint sa plus forte déclinaison (boréale ou australe) et paraît être stationnaire pendant quelques jours._Wikipedia

Zhan Zhuang Qi Gong – la posture de l’arbre en 18 points :

- Shuang Zhu Bing Li « Debout pieds parallèles »

- Qu Xi « Flexion des genoux »

- Song Kua « Relaxation des hanches »

- Yuan Dang « Arrondissements de la partie supérieure entre les cuisses »

- Ti Gang « Soulèvement de l’anus »

- Shou Fou « rétraction du bas-ventre »

- Song Yao « Relaxation des lombes »

- Han Xiong « La poitrine rentrée »

- Babei « Le dos étiré »

- Chui Jian « abaissement des épaules »

- Zhui Zhou « Tenir la face externe des bras tournés vers le bas »

- Xu Ye « vider le creux de l’aisselle »

- Song Wan « relaxation des poignets »

- Xuan Ding « Tête suspendue »

- Gou Sai « reculer le menton »

- Bi Mu « fermeture des yeux »

- He Chun « la connexion des lèvres »

- She Di Shang E « appliquez la langue au palais »

L’art de se tenir debout sans effort

Quan shen fang song

Tout le corps se relâche : sentir la globalité du corps et détendre celui-ci de la tête aux pieds comme si vous preniez une douche bienfaisante.

Guan jie song kai

Les articulations s’ouvrent et se relâchent : à l’image d’une sphère qui grandit du centre vers la périphérie, chaque articulation du corps doit grandir dans toutes les directions. On dit des muscles qu’ils descendent vers la terre et des os qu’ils remontent vers le ciel. Ce mouvement Yin/Yang permet de faire « grandir » les articulations et d’activer les tendons et les ligaments.

Shuang zhu bing li

Debout pieds parallèles : les pieds sont parallèles ou légèrement ouverts vers l’extérieur.

Qu xi

Flexion des genoux : plier légèrement les genoux (ne pas dépasser l’aplomb du gros orteil lors de votre flexion) et étirer l’arrière de ceux-ci vers le haut. Cette action antagoniste stabilise le genou et lui permet ainsi de se relâcher sans perdre son élasticité. Une sensation de légèreté (comme si on était sur le point de bondir comme un chat) s'installe dans le bas du corps lorsque ce point est appliqué correctement.

Song kua

Relaxation des hanches : les Kuas désignent le pli inguinal (la jonction du tronc et des jambes) en Qi Gong et en Tai Chi Chuan. Ils sont des portes d’accès vers le Dan Tian inférieur. Il convient donc de lâcher les hanches pour que les Kuas (portes d’énergies) puissent s’activer et ainsi connecter le haut et le bas du corps.

Song yao

Relaxation des lombes : de même que l’on peut ouvrir les Kuas, on peut faire lâcher le bas du dos. Relâcher et agrandir la région de Ming Men.

Han xiong

La poitrine est rentrée : on pourrait penser qu’il faille pousser la poitrine en arrière. Il n’en est rien. Cette référence rappelle au pratiquant qu’il ne faut pas bomber le torse comme si on était au garde-à-vous. On laisse descendre le sternum vers le bas tout simplement. Cette action permet également de mobiliser le méridien Ren Mai qui contrôle l’activité de l’énergie Yin (énergie terrestre).

Babei

Le dos étiré : Si on applique Han Xiong on active automatiquement Ba Bei, qui est la face Yang de Han Xiong. On dit du dos qu’il est étiré comme une peau d’animal qu’on aurait mise à sécher. Le haut du dos s’ouvre dans toutes les directions. Cette action est bénéfique pour l’activation du méridien Du Mai qui contrôle l’activité de l’énergie Yang (énergie céleste).

Chui jian

Abaissement des épaules : on lâche en conscience les épaules (sans fermer complètement les aisselles) vers le bas pour que les tensions présentes dans celles-ci puissent se dissoudre vers le bas, avec l’action conjuguée des coudes qui descendent également.

Gou sai

Reculer le menton : cet étirement de la nuque se fait dans 2 directions en même temps. Vers le haut et légèrement vers l’arrière. Cette méthode libère les tensions de la nuque et ouvre le méridien Du Mai, ce qui permet l’ascension du Qi vers le sommet de la tête. Cette zone est considérée comme zone de blocage du Qi dans la tradition taoïste.

Xuan ding

Suspendre la tête : afin d’éviter de lutter avec la force de gravité, il faut en contrepartie créer une force d’étirement en sens opposé. Il convient donc de « pousser » délicatement le sommet de la tête vers le ciel durant la posture de l’arbre. Comme si on était une marionnette suspendue par un fil. Cette méthode active également le Shen pendant la pratique et évite la somnolence.

She di shang e

Appliquez la langue au palais supérieur : cette action permet de saliver pendant la pratique de Zhan Zhuang. La chaleur (Yang) générée durant la posture sera ainsi rafraîchie par la salive (Yin) : l’eau céleste. La langue sert également de connecteur. entre les méridiens Ren Mai (méridien Yin) et Du Mai (méridien yang) afin de créer un circuit d’énergie majeure : la petite circulation céleste.

Les bienfaits de la posture de l'arbre

Souvent abordée comme un travail préliminaire « ennuyeux » par les pratiquants qui débutent, cette pratique, qui peut être ardue, voire inconfortable au début, n’en recèle pas moins de nombreux bienfaits. Les résultats se font sentir en général rapidement mais l’idéal est de la pratiquer au moins 100 jours de suite.

Tourner son regard et son attention vers l’intérieur ou « fermer les portes des sens », apprendre à ralentir et à calmer le mental et plonger dans la quiétude sont les clefs de toute pratique posturale. Des 4 postures du Qi Gong (allongée, assise, debout ou en marche), la posture debout, notamment pendant l'hiver, est la plus bénéfique pour renforcer le Rein naturellement. Sans effort particulier, grâce à la gravité qui exerce une compression sur la région de la taille et sacro-lombaire, la posture de l’arbre permet de nourrir le Jing, source de santé et de longévité.

Les aspects thérapeutiques de Zhan Zhuang Gong

En résumé, les postures de Qi Gong permettent une meilleure circulation du sang et de l’énergie. Zhan Zhuang Qi Gong nous aide à prendre conscience des blocages du corps et de l’esprit, puis à relâcher les tensions (stress) vers la terre afin de les recycler en nouvelle énergie.

Zhan Zhuang Qi Gong est utilisé dans les hôpitaux en Chine depuis plusieurs décennies avec des résultats impressionnants, tout particulièrement pour tous les problèmes chroniques : du système nerveux, cardiovasculaire, digestif et respiratoire. Voir les travaux du Docteur Yu Yong Nian.

En Chine, les thérapeutes manuels (masseur chinois, acupuncteur) pratiquent quotidiennement la posture de l’arbre afin d’accumuler suffisamment d’énergie en prévision des soins à donner à leurs patients. Quant aux patients, ils pratiquent Zhan Zhuang Qi Gong afin d’accélérer leur rétablissement.

Une pratique régulière permet :

- Amélioration de la fonction cardiopulmonaire

- Fortification des organes et régulation du système endocrinien

- Détente profonde du système nerveux, par un relâchement des tensions en profondeur qui permet de se libérer du stress

- Soulagement des lésions chroniques et douleurs (arthrite, lombalgie, fatigue, etc.)

- Stimulation de la circulation des fluides (sang, lymphe, liquide synovial et cérébrospinal)

- Vitalité accrue, avec un renforcement du système immunitaire et des capacités de récupération

Les postures statiques dans les arts martiaux

Les postures de Zhan Zhuang Qi Gong permettent d'activer et d'augmenter considérablement l’énergie vitale dans les principaux centres d’énergie (Dan Tian). Elles sont donc utilisées comme entraînement fondamental dans tous les arts martiaux internes et permettent :

- Le développement de l’endurance tant physique que psychologique

- Le renforcement des structures osseuses, tendineuses et musculaires

- La capacité à garder la pensée et le corps unifiés dans l’inaction apparente (concentration)

- Le développement et la clarification des sens et perceptions (instinct)

En conclusion : Zhan Zhuang ou l'art de la verticalité

Une caractéristique fondamentale nous distingue des animaux, c’est la verticalité !

En effet notre axe central est verticalisé, contrairement aux animaux qui ont les 4 membres en contact avec le sol. Cette particularité nous a donné des attributs uniques (la posture verticale nous a permis de nous servir de nos membres supérieurs pour saisir et manipuler des objets, ce qui en retour a favorisé l’évolution de notre cerveau).

Tandis que, la tête basse, tous les autres animaux tiennent leurs yeux attachés à la terre, il a donné à l’homme un visage qui se dresse au-dessus ; il a voulu lui permettre de contempler le ciel, de lever ses regards et de les porter vers les astres. _Ovide, cité dans « Vivre le Tao » de Marie Delclos.

La verticalité met donc l’homme en contact direct avec les énergies du Ciel par le sommet de la tête (d’ailleurs de nombreux points d’acupuncture sur la tête font référence à des étoiles) et de la Terre par les pieds.

Cette connexion unique ciel/terre nous permet de mieux comprendre la notion de trinité : Sān Tǐ Shì. Le Ciel/L’Homme/La Terre forment une unité fondamentale qui nous permet d’observer le jeu du Yin (Terre) et du Yang (Ciel) au sein de nos structures, qu’elles soient physiques, énergétiques, mentales ou émotionnelles.

Zhan Zhuang est donc bien un héritage universel que nous avons la possibilité d’explorer à chaque instant. En Chine, cette pratique a atteint des sommets de raffinement et a été popularisée par un génie nommé Maître Wang Xiangzhai(1885–1963). Cet enseignement, longtemps resté secret, est un joyau unique qui fait partie de notre héritage culturel. Des générations de maîtres se sont transmis ce savoir et l’ont ainsi préservé de l’oubli.

Cette étape de la pratique, souvent négligée dans les qi gong "modernes", est donc la clef de voûte du qi gong traditionnel. Sous son apparente simplicité, elle vous apportera de nombreux bénéfices, tant sur le plan de la vitalité physique que sur les plans émotionnels et spirituels.

Alors, n'hésitez plus à vous tenir "droit comme un pin" (symbole de l'éternelle jeunesse, car toujours vert !) dans l’immobilité et le silence. Ce “secret à un million de dollars”, comme l'appellent les Chinois, risquerait bien de changer votre vie…

© date Maëlla Caro et Mohammed Saïah - Esprit du Qi. Tous droits réservés. Ce contenu est protégé par les droits d'auteur.